Elogio de la mosca

Intro

Hubo un tiempo en que el humano, que en rigor ha aprendido a hacer bombas antes que a hacer historia rigurosa, tenía por cosa estrafalaria cualquier atención que se nos prestase a nosotros, miserables criaturas que no valemos el tiempo que se nos dedica; así, se da el caso que en algunas lenguas “mirar las moscas” es sinónimo de perder el tiempo. Tal parece ser la actitud del autor que hoy presentamos, Luciano de Samosata, que se propuso demostrar su habilidad retórica elaborando un discurso lleno de ornato en torno a un tema que no parecía merecedor de tal boato. No se puede decir que las cosas hayan cambiado demasiado a día de hoy; a pesar incluso de que existe entomología, toda una ciencia encargada de nuestro estudio, entre aquellos que la desarrollan, los entomólogos, raro es el que no ha relatado alguna vez haberse enfrentado a esa mirada burlona del espectador casual que los contempla mientras persiguen una mariposa, una mosca o una cucaracha.

No deja de ser este, sin embargo, uno de los pocos textos clásicos, y por tanto de los primeros, que se nos dedicó exclusivamente; por ello ocupa un lugar de privilegio en nuestros estantes y lo traemos hoy aquí. No obstante, seguimos teniendo nuestros favoritos. Otros, más clarividentes, fueron más conscientes del papel fundamental que las moscas han desempeñado en el desarrollo de la civilización bípeda:

CAGADA DE MOSCA, s. El prototipo de la puntuación. Garvinus ha señalado que los sistemas de puntuación que utilizan las diferentes naciones con literatura dependían originalmente de los hábitos sociales y la dieta general de las moscas que infestaban los diferentes países. Estas criaturas, que se han distinguido siempre por una amistosa y sociable familiaridad con los autores, embellecen los escritos de estos, mientras crecen bajo la pluma, con generosidad o parsimonia dependiendo de sus hábitos corporales, y hacen aparecer el sentido de la obra por medio de una interpretación superior a, e independiente de, las capacidades del autor. Los “viejos maestros” de la literatura —es decir, aquellos primeros escritores cuya obras tanto estiman los escribas y críticos posteriores que usan la misma lengua— nunca puntuaron en absoluto, sino que trabajaban dejando que la mano fluyera libremente, sin esa irrupción del pensamiento que surge con el uso de los puntos. (Observamos lo mismo en los niños hoy en día, cuyo comportamiento a este particular es un sorprendente y bello ejemplo de aquella ley según la cual la infancia de los individuos reproduce los métodos y estadios de desarrollo característicos de la infancia de las razas). El investigador moderno, con sus instrumentos de óptica y ensayos químicos, ha descubierto que toda la puntuación en la obra de estos escribas primitivos ha sido insertada por el ingenioso y servicial colaborador del escritor, la mosca doméstica común —Musca maledicta. Al transcribir estos antiguos manuscritos, ya fuera porque pretendían pasarlos como suyos o porque quisieran preservar lo que consideraban naturalmente como revelaciones divinas, los escritores posteriores reprodujeron reverente y precisamente cualquier marca que encontraron sobre el papiro o pergamino, realzando de manera indecible la lucidez del pensamiento y el valor de la obra. Los escritores contemporáneos de los copistas, naturalmente, se sirvieron en sus propias obras de las ventajas obvias de estas marcas, y con la ayuda que las moscas de sus propios hogares estaban dispuestas a aportar, frecuentemente rivalizaban y a veces hasta superaban las composiciones antiguas en lo que atañe al menos a la puntuación, lo cual no es gloria menor. Para comprender del todo los importantes servicios que las moscas prestan a la literatura, solo hay que exponer una página de algún novelista popular junto a un platillo de nata con melaza en una habitación soleada y observar “como se pule el ingenio y se refina el estilo” en exacta proporción al tiempo de exposición.

Diccionario del diablo, 1911

Ambrose Bierce

Elogio de la mosca

La mosca no es la más pequeña de las criaturas aladas si se la compara con palomillas, mosquitos y otros insectos más livianos; supera a estos en grosor tanto como a ella la supera la abeja. En oposición a los demás pobladores de los aires, no tiene el cuerpo cubierto de plumas, ni utiliza las más largas de estas para volar. Sus alas, por el contrario, semejantes a las de los saltamontes, las cigarras y las abejas, están formadas de una membrana cuya delicadeza supera a la de los otros insectos tanto como una tela de las Indias supera en ligereza y suavidad a un tejido de Grecia; y al igual que las de los pavos reales, aparecen engalanadas con varios tonos de color, tal como se aprecia si se las contempla con atención cuando se despliegan al sol en el momento en que van a alzar el vuelo.

Este vuelo no es, como el del murciélago, un batir continuo de alas, ni un brinco como el del saltamontes; tampoco se hace notar con un sonido estridente como la avispa, sino que, en cualquier situación, planea con gracia por el aire. Esta ventaja presenta además, que no permanece en silencio, sino que canta al volar, sin emitir, no obstante, el ruido insoportable de las chinches y los mosquitos, ni el zumbido de la abeja, ni el murmullo terrible y amenazante de la avispa: a todos los supera en dulzura, así como la flauta supera a la trompeta y los platillos.

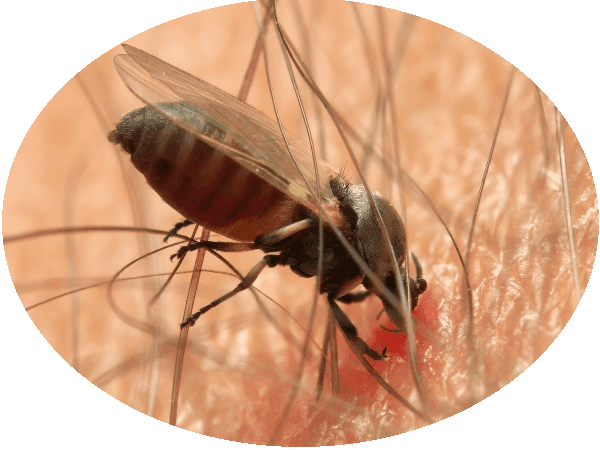

En lo que respecta a su cuerpo, su cabeza está unida al cuello por una sujeción extremadamente sutil; se mueve en todas direcciones con facilidad y no permanece fija, como la del saltamontes. Sus ojos son prominentes, sólidos, como de cuerno; su pecho es compacto y de él nacen las patas, que no se mantienen pegadas como las de la avispa. El vientre está fuertemente blindado y se asemeja al peto de una armadura con sus bandas anchas y sus escamas. Pero no tiene las armas de defensa en la cola, como la avispa y la abeja, sino en la boca y la trompa; con esta, igual que los elefantes, toma el alimento, agarra las cosas y se adhiere a ellas por medio de una ventosa en su punta. Esta trompa está además provista de un diente que se proyecta para picar y beber la sangre. También bebe leche, pero prefiere la sangre, y su picadura no es demasiado dolorosa. Tiene seis patas, pero camina solo con cuatro, pues las dos de delante le sirven de manos. Por eso las ves andar sobre cuatro pies mientras sujeta en las manos algún trozo de comida, exactamente igual que nosotros, humanos.

Pero no nace así tal como nosotros la vemos; al principio es un gusano que sale del cadáver de un hombre o de un animal; gradualmente le salen las patas, echa alas, y de animal que repta se transforma en criatura que vuela y que, fecundada a su vez, produce un gusano destinado a ser más tarde una mosca. Se cría con los hombres, comparte su mesa y prueba todos los manjares menos el aceite, pues beberlo es la muerte para ella. En cualquier caso, no tarda en morir, pues le ha sido concedido un intervalo de vida corto, pero mientras está viva se complace en la luz y toda su actividad la despliega a pleno día. Por la noche reposa, no vuela ni canta, se recoge y permanece inmóvil.

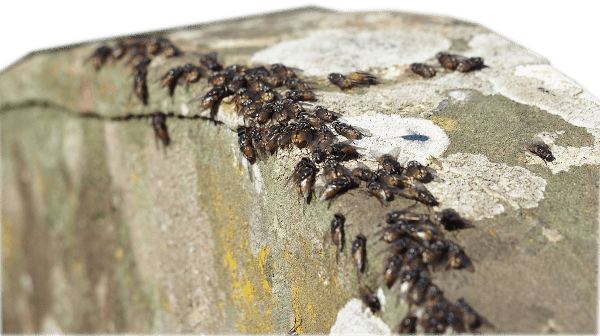

Puedo dar testimonio de su inteligencia notable, que se muestra en la manera en que esquiva las trampas de su implacable enemiga, la araña. Se mantiene siempre vigilante de sus emboscadas y finta con destreza para no caer ni en las redes ni en las garras de la fiera. Su valor y su arrojo no precisan que yo los ensalce, pues Homero, el más sublime de los poetas, cuando quiere hacer elogio de uno de los más esforzados héroes1, equipara su arrojo no al de un león, una pantera o un jabalí, sino al coraje de la mosca, en cuyo insistente asalto no aprecia impertinencia, sino tenacidad, pues por mucho que se la ahuyenta no desiste, vuelve a la carga, y no te abandonará hasta que haya obtenido su bocado. Se complace tanto en admirar a la mosca que no habla de ella una ni dos veces, sino constantemente, ya que con su mención realza la belleza de sus versos. Ahora se recrea en un descenso multitudinario sobre una jarra de leche2; en otro lugar nos representa a Atenea que desvía la flecha que iba a alcanzar a Menelao en un punto mortal, y al pintarla como una madre que vela sobre su hijo dormido, en la comparación vuelve a introducir a la mosca3. Por fin, dirige a las moscas los epítetos más distinguidos, hace honor a las prietas y densas filas de sus batallones y dignifica a sus enjambres al referirse a ellos como “naciones”.

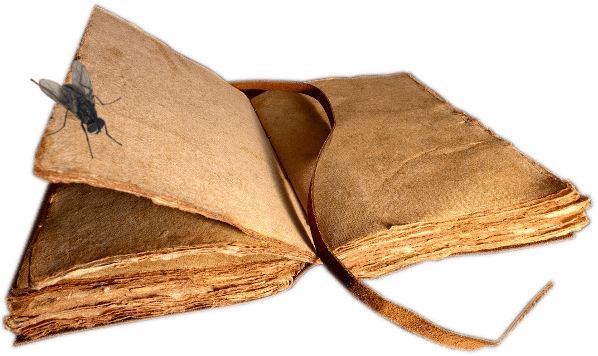

Musca autumnalis

by Daniel Greenwood – CC BY 4.0

(Recortado del original)

Tan poderosa es la mosca, que hiere con su mordedura no sólo la piel del hombre, sino la de los caballos y los bueyes. Atormenta al mismo elefante metiéndosele entre las arrugas y demostrándole lo hiriente que incluso una trompa diminuta puede llegar a ser. En sus amores y bodas disfruta de libertad infinita; el macho no deja a la hembra, como los gallos, en seguida que la cubre, sino que, subido sobre su espalda, es transportado por la esposa por el aire sin que el vuelo perturbe su cópula. Si se le corta la cabeza, el resto del cuerpo vive y respira todavía un tiempo largo.

Pero quiero hablaros ya de la cualidad más maravillosa con que la ha dotado la naturaleza. Es el único hecho, me parece a mi, que Platón pasó por alto en su discurso sobre el alma y su inmortalidad. Si se salpica con ceniza a una mosca muerta, al punto resucita, nace otra vez y comienza una nueva vida, hecho que se admite como prueba convincente de que su alma es inmortal, en tanto que después de partir, regresa, reconoce al cuerpo, lo reanima y hace que vuele. Y con esto queda confirmado el relato acerca de Hermótimo de Clazomene —que contaba que su alma lo abandonaba con frecuencia, se iba por su cuenta y que, al volver, ocupaba de nuevo su cuerpo y lo devolvía a la vida4.

La mosca no trabaja, sino que vive a sus anchas aprovechándose del trabajo de otros y encontrando en todas partes una mesa puesta para ella. Para ella se ordeñan las cabras, en su beneficio y el del hombre se almacena la miel, para su paladar el cocinero adereza sus manjares, los cuales prueba antes que el rey mismo; camina sobre su mesa, comparte su comida y disfruta de sus placeres.

No instala su nido ni a su prole en ningún lugar concreto, sino que, nómada como los escitas, encuentra residencia y lecho allí donde la noche la sorprende. Fiel a este principio de vivir a cara descubierta, no hace nada, como ya dijimos, cuando caen las sombras: no quiere sustraer sus actos a las miradas, ni permitirse lo que se avergonzaría de hacer a plena luz.

Cuenta la leyenda que Mía5 fue en otro tiempo una mujer extremadamente hermosa, pero un poco dada a la charlatanería, además aficionada al canto, y rival de Selene por el amor de Endimión. Como despertaba continuamente al bello mozo durmiente cantándole al oído y contándole mil tonterías, Endimión se enfadó y Selene, irritada, la transformó en mosca. De aquí viene que se empeñe en no dejar dormir a nadie, y el recuerdo de su Endimión le hace buscar con preferencia jóvenes hermosos de piel tierna. Su mordedura, su gusto por la sangre, no son, por tanto, signo de crueldad, sino de amor por el hombre; disfruta de la humanidad de la manera que puede: sorbiendo de las flores más bellas.

Hubo en la antigüedad una mujer con este mismo nombre, poetisa sabia y hermosa; y otra también, ilustre hetaira ateniense, de la que dijo el cómico:

Existen también unas moscas muy grandes conocidas vulgarmente como “moscas soldado” o “moscas perro”6; estas emiten un zumbido muy ronco y su vuelo es muy veloz. Disfrutan de una vida bastante larga y sobreviven al invierno sin comida, refugiados sobre todo en los recovecos de los tejados. Lo más extraordinario que tienen es que desempeñan por turnos el papel de macho y hembra, cubriendo después de haber sido cubiertos, y reuniendo así, como el hijo de Hermes y Afrodita, doble sexo y doble belleza.

Hasta el fondo del corazón le ha picado Mía.

La musa de la comedia, como se ve, no desdeñaba utilizar su nombre ni lucirlo sobre el escenario, ni los padres tenían ningún escrúpulo en llamar así a sus hijas. La misma tragedia habla de la mosca con las palabras más elogiosas cuando dice, por ejemplo:

¡Oh, vergüenza que con temible ímpetu,

la pequeña mosca, para hartarse de sangre,

se arroje sobre el humano, y que el hoplita

ante el acero enemigo se encoja!

Tendría también muchas cosas que decir acerca de Mía7, la hija de Pitágoras, si su historia no fuera ya conocida por todos.

Aun se podrían añadir muchas cosas a todo lo expuesto, pero concluyo aquí para que, tal como dice el proverbio, no se crea que pretendo hacer un elefante con una mosca.

Notas

↑ *

Año: Tenga presente el lector que, por expresa y terminante decisión de los que mandan en este agujero, todas las fechas de la biblioteca Bicheratura están referidas al nacimiento de Sócrates, que es como se cuentan los años en esta república —esto es, van 470 años por delante del país vecino —esto es, ahí fuera mismo en la calle.

La intención inicial de la junta directiva del antro era utilizar esta cronología en toda la Bichoteca. No obstante, tras una acalaroda intervención por parte de este equipo de edición —que está convencido de que sin una cierta connivencia con los usos establecidos no habrá difusión de la obra—, se nos ha dado permiso para que los artículos de la sección Divulgando sean mostrados con la fecha que los simios que los escribieron creían estar viviendo.

↑ * Suborden o Superfamilia— En los órdenes Blattodea, Hymenoptera y Lepidoptera, para agrupar las familias hemos preferido usar las superfamilias en lugar de los subórdenes.

↑ 1.

“Respondióle Menelao, valiente en la pelea: «¡Padre Fénix, anciano respetable! Ojalá Minerva me infundiese vigor y me librase del ímpetu de los tiros. Yo quisiera ponerme al lado de Patroclo y defenderle, porque su muerte conmovió mucho mi corazón; pero Héctor tiene la terrible fuerza de una llama, y no cesa de matar con el bronce, protegido por Júpiter, que le da gloria.»

Así se expresó. Minerva, la diosa de los brillantes ojos, holgándose de que aquél la invocara la primera entre todas las deidades, le vigorizó los hombros y las rodillas, é infundió en su pecho la audacia de la mosca, la cual, aunque sea ahuyentada repetidas veces, vuelve á picar porque la sangre humana le es agradable; de una audacia semejante llenó la diosa las negras entrañas del héroe”. Iliada, XVII, v. 560-570. (Texto de Luis Segalá y Estalella -

Wikisource)

↑ 2. “Como enjambres copiosos de moscas que en la primaveral estación vuelan agrupadas por el establo del pastor, cuando la leche llena los tarros, en tan gran número reuniéronse en la llanura los aqueos de larga cabellera, deseosos de acabar con los teucros”. Ibid, II, v. 469 y ss.

↑ 3. “No se olvidaron de ti, oh Menelao, los felices é inmortales dioses y especialmente la hija de Júpiter, que impera en las batallas; la cual, poniéndose delante, desvió la amarga flecha: apartóla del cuerpo como la madre ahuyenta una mosca de su niño que duerme plácidamente, y la dirigió al lugar donde los anillos de oro sujetaban el cinturón y la coraza era doble.”. Ibid, IV, 127 y ss.

↑ 4. La historia de Hermótimo la cuenta Plinio en Hist. nat. ,VII, LII: “...Encontramos en los libros que el alma de Hermótimo el de Clazomene, abandonando su cuerpo, se iba y erraba por países lejanos, y que luego informaba de cosas que no habrían podido ser conocidas más que a alguien presente en aquellos lugares. Durante ese tiempo el cuerpo estaba muerto a medias, y sus enemigos, que se llamaban Cantaridos, aprovecharon el momento para quemarlo; por decirlo así, le quitaron su estuche al alma que regresaba.”

↑ 5. Mía, en griego Μυῖα (Myia) = mosca.

↑ 6. Existe a día de hoy una familia de moscas efectivamente llamadas “moscas soldado”, o Stratiomyidae (del griego στρατιώτης,"soldado", y μυια, "mosca"), pero este nombre se lo puso Latreille en 1802, por lo que es poco probable que sea a ellas a las que se refiere Luciano. No hay reportados casos de hermafroditismo en Stratiomyidae.

↑ 7. Mía fue una filósofa pitagórica a la que ciertas tradiciones tardías hacen hija de Pitágoras y Téano, y esposa de Milón de Crotona.

Fuentes

- Por el Elogio:Versión propia a partir de:

- Œuvres complètes de Lucien de Samosate, Traduction par Eugène Talbot. Hachette, 1866 (Tome 2, p. 267-271). (Wikisource)

- Obras completas de Luciano, Traducidas directamente del griego con argumentos y notas por Federico Baraibar y Zumárraca Librería de la viuda de Hernando y Cª, Madrid, 1890 (Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico - CC BY 4.0)

- The Works of Lucian of Samosata, Translated by Fowler, H W and Fowler, F G. Oxford: The Clarendon Press. 1905. (The Lucian of Samosata Project)

- Por el Diccionario del diablo:Traducción propia a partir de The Devil's Dictionary, 1912 (Project Gutenberg)

Comentarios

No hay ningún comentario

Deja un comentario