El escarabajo sagrado

por Jean-Henri Fabre

Título original: Le Scarabée sacré

Apareció en: Recuerdos entomológicos, serie 1ª, Capítulo 1

Año : 1879

Linaje del protagonista

Filo: Arthropoda

Clase: Insecta

Orden: Coleoptera

Suborden/Superfamilia*: Polyphaga

Familia: Scarabaeidae

El escarabajo sagrado

Las cosas sucedieron así. Éramos cinco o seis: yo, el más viejo, su maestro, pero aún más su compañero y amigo; ellos, gente joven de corazón cálido, de imaginación risueña, rebosantes de esa savia primaveral de la vida que nos vuelve tan expansivos y anhelantes de conocimiento.

Charlando de unas cosas y otras, por un sendero bordeado de sauquillo y de espino albar en los que la Cetonia dorada se embriagaba ya de fragancias intensas sobre los corimbos abiertos, íbamos a ver si el Escarabajo sagrado había hecho su primera aparición en el altiplano arenoso de los Angles y rodaba ya su bola de estiércol, imagen del mundo para el antiguo Egipto; íbamos a informarnos de si las aguas que fluyen en la base de la colina, bajo su tapiz de lentejas de agua, daban cobijo a jóvenes tritones, cuyas branquias parecen pequeños ramos de coral; si el espinoso, el elegante pececillo de los riachuelos, vestía su corbata nupcial azul y púrpura; si la golondrina, recién llegada, acariciaba la pradera con su ala afilada dando caza a las típulas, que esparcen sus huevos bailando; si el lagarto ocelado, en el umbral de alguna madriguera excavada en la arenisca, exhibía al sol su grupa estrellada de manchas azules; si la gaviota reidora, venida desde el mar en persecución de las legiones de peces que remontan el Ródano para desovar en sus aguas, planeaba en bandada sobre el río lanzando a intervalos su grito, semejante a la carcajada de un maniaco; si… pero detengámonos aquí; para abreviar, digamos que, gentes simples e ingenuas que experimentan un placer intenso viviendo con los animales, íbamos a pasar una mañana en la fiesta inefable del despertar de la vida en primavera.

Los acontecimientos colmaron nuestras esperanzas. El espinoso se había acicalado: sus escamas habrían hecho palidecer el brillo de la plata; su garganta tenía un toque del más vivo bermellón. Al acercársele una gruesa y malintencionada sanguijuela negra, Haemopis sanguisuga, sus espinas, como activadas por un resorte, se enderezan sobre el dorso y en los costados. Ante esta decidida actitud, la bandida se desliza vergonzosamente entre las hierbas. El manso clan de los moluscos, Planorbis, Physa, Lymnaea, toma aire en la superficie del agua; el escarabajo hidrófilo (Hydrophilus piceus) y su larva espantosa, piratas de los charcos, le parten el cuello al pasar a alguno que otro; el estúpido rebaño no parece enterarse siquiera. Pero abandonemos las aguas de la llanura y remontemos la pendiente que nos separa de la meseta. Allá arriba pastan unas ovejas, unos caballos se ejercitan con carreras cortas, todos ellos distribuyendo el maná a los alborozados escarabajos coprófagos.

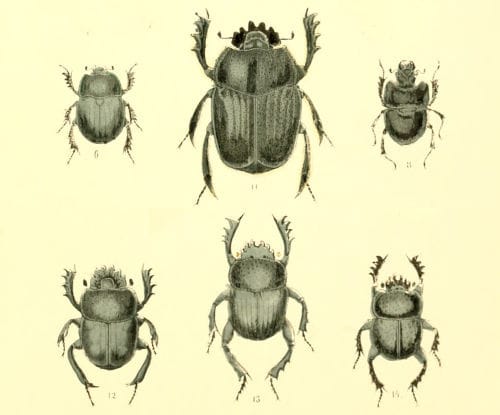

Vemos aquí manos a la obra a los coleópteros poceros, a quienes les está encomendada la elevada misión de despejar el suelo de sus inmundicias. No nos cansaremos de admirar la variedad de herramientas de la que están provistos, ya sea para remover la materia estercoral, despedazarla y moldearla, ya sea para excavar retiros profundos en los que deben encerrarse con su botín. Este instrumental es como un museo tecnológico en el que todos los utensilios de excavación están representados. Hay piezas que parecen imitar las de la industria humana; hay otras de un tipo original, que nosotros mismos podríamos tomar como modelos para nuevas combinaciones.

El Copris español tiene sobre la frente un cuerno vigoroso, puntiagudo y curvado hacia atrás, semejante al ramal largo de un pico. A un cuerno similar, el Copris lunar añade dos puntas fuertes, talladas como la reja de un arado, que salen del tórax; y entre estas dos, una protuberancia en arista pronunciada que hace el papel de espátula. El Bubas búfalo y el Bubas bisonte, los dos confinados a las costas del Mediterráneo, están armados en la frente con dos robustos cuernos divergentes, entre los cuales se adelanta una reja horizontal provista por el tórax. El Escarabajo minotauro tiene en la parte frontal del tórax tres rejas de arado, paralelas y dirigidas hacia adelante, las laterales más largas, la del medio más corta. El Onthophagus toro tiene como herramienta dos piezas largas y curvas que recuerdan los cuernos de un toro; el Onthophagus ahorquillado, por su parte, tiene una horca de dos dientes verticales erguidos sobre su cabeza aplanada. El menos aventajado está dotado, bien en la cabeza o en el tórax, de protuberancias duras, herramientas toscas que la paciencia del insecto, no obstante, sabe utilizar muy bien. Todos están armados con una pala, es decir, tienen la cabeza grande, plana y con el borde cortante; todos hacen uso del rastrillo, es decir, recolectan con sus patas delanteras, armadas de dientes.

Como compensación por su oficio de basurero, más de uno exhala el olor fuerte del almizcle y brilla bajo el vientre con el reflejo de los metales pulidos. El Geotrupes hipócrita muestra en su cara inferior un destello de cobre y oro; el Geotrupes estercolero tiene el vientre violeta amatista. Pero, por lo general, su coloración es negra. Es en las regiones tropicales donde se encuentra a los escarabajos estercoleros espléndidamente trajeados, verdaderas joyas vivientes. Debajo de las bostas de camello, el Alto-Egipto nos presentará un Scarabaeus tal, que rivaliza con el verde centelleante de la esmeralda; la Guyana, el Brasil, el Senegal, nos mostrarán Copris de un rojo metálico tan intenso como el del cobre, tan vivo como el del rubí. Si bien aquí carecemos de esta joyería de la basura, los coprófagos de nuestro país no son menos remarcables en virtud de sus costumbres.

Onthophagus toro (Onthophagus taurus)

by Kyle Rossner – CC BY 4.0

Escarabajo minotauro (Typhaeus typhoeus)

by gailhampshire – CC BY 4.0

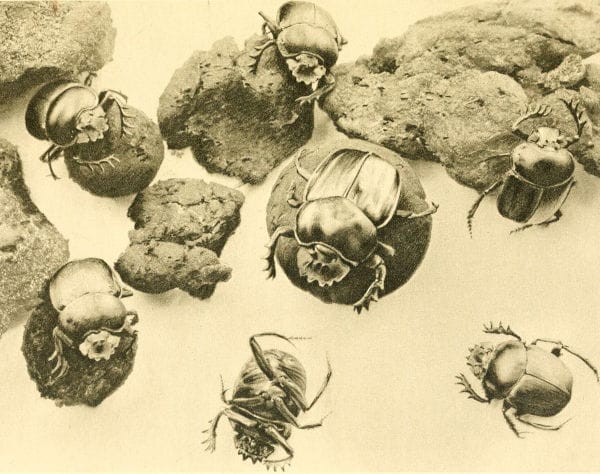

¡Qué ajetreo alrededor de una misma boñiga! Jamás aventureros concurridos desde los cuatro rincones del mundo han puesto fervor semejante en la explotación de un yacimiento californiano. Antes de que el sol caliente demasiado se reúnen allí por centenas, grandes y pequeños al buen tuntún, de todas las especies, de todas las formas y tamaños, apresurándose a cortar una parte del pastel común. Los hay que trabajan a cielo abierto y rastrillan la superficie; los hay que se abren galerías en el espesor mismo del montón en busca de vetas selectas; otros explotan la capa inferior para enterrar sin dilación su botín en el suelo subyacente; otros, los más pequeños, apartados, desmigan un pedazo desprendido de las excavaciones mayores de sus fuertes colaboradores. Algunos, los recién llegados, y sin duda más hambrientos, consumen en el lugar; pero la mayoría piensa en acumular una hacienda que le permita pasar largos días de abundancia en el fondo de un retiro seguro. Una boñiga fresca del día no se encuentra siempre que se quiere en mitad de las estériles llanuras del tomillo; semejante golpe de suerte es una verdadera bendición del cielo; solo los favoritos de la fortuna dan con un lote semejante. Sin demora, las riquezas de hoy son prudentemente almacenadas. El aroma estercoral ha difundido la feliz noticia a un kilómetro a la redonda, y todos han acudido a recoger provisiones. Todavía llegan algunos tardones, volando o a pie.

¿Quién es aquel que trota hacia el montón temeroso de llegar demasiado tarde? Sus largas patas se mueven con una torpeza brusca, como impulsadas por un resorte que el insecto tuviera en el vientre; sus pequeñas antenas rojizas expanden su abanico, señal de un apetito inquieto. Está llegando, ha llegado, no sin derribar a algunos de los comensales. Es Scarabaeus sacer, vestido todo de negro, el más voluminoso y el más célebre de nuestros coprófagos. Helo aquí a la mesa, codo con codo con sus colegas, los cuales, con lo llano de sus largas patas delanteras, con pequeños golpes, dan un último modelado a su bola, o bien la enriquecen con una nueva capa antes de retirarse e ir a disfrutar en paz del fruto de su labor. Sigamos en todas sus fases la confección de la famosa bola.

La caperuza, es decir, el borde de la cabeza, amplia y plana, está dentada con seis puntas angulares dispuestas en semicírculo. Es la herramienta de excavación y de despiece, el rastrillo que levanta y deshecha las fibras vegetales no nutritivas, que busca lo mejor, lo cepilla y lo aglutina. De esta manera se realiza una criba, porque para estos finos expertos no es todo igual de valioso; una criba grosera si el escarabajo se ocupa de sus propias provisiones, pero de un rigor escrupuloso si se trata de confeccionar la bola materna, ahuecada por un nicho central en el que el huevo deberá eclosionar. Entonces toda brizna fibrosa es cuidadosamente rechazada y solo es escogida la quintaesencia estercoral para construir la capa interna de la celda. Así, al salir del huevo la joven larva encuentra en la pared misma de su alojamiento un alimento refinado que le fortalece el estómago y le permite atacar más tarde las capas externas más bastas.

Para sus propias necesidades el escarabajo es menos puntilloso y se contenta con una selección a bulto. La caperuza dentada, entonces, destripa y excava, elimina y amontona un poco al azar. Las tibias delanteras participan poderosamente en la labor. Estas son aplanadas, curvadas en un arco de círculo, marcadas con fuertes nervaduras y armadas en la parte externa con cinco dientes robustos. Si es necesario un gesto de fuerza, derribar un obstáculo, abrirse camino en lo más espeso del montón, el estercolero recurre a los codos, es decir, despliega a izquierda y derecha sus tibias dentadas y con un vigoroso golpe de rastrillo vacía una media circunferencia. Despejada la plaza, las mismas patas realizan otro tipo de trabajo: recogen a brazadas la materia rastrillada por la caperuza y la conducen bajo el vientre del insecto, entre las cuatro patas posteriores. Estas están conformadas para el oficio de tornero. Sus tibias, sobre todo las del último par, son largas y delgadas, ligeramente curvadas en arco y terminadas en una garra muy aguda. Basta con mirarlas para reconocer en ellas un compás esférico, el cual, con sus ramales curvos, se abraza a una masa globular para verificar y corregir su forma. Su papel es, en efecto, modelar la bola.

Brazada a brazada, la materia se amontona bajo el vientre, entre las cuatro tibias, las cuales, por una simple presión, le transfieren su propia curvatura y le dan un primer moldeado. Después, la bola desbastada es por momentos puesta en movimiento entre las cuatro ramas del doble compás esférico; gira bajo el vientre del escarabajo y se perfecciona con la rotación. Si la capa superficial carece de plasticidad y amenaza descascarillarse, si alguna porción demasiado fibrosa no obedece a la acción del torno, las patas delanteras retocan los puntos defectuosos; con pequeños golpes de sus manazas aporrean la pelota para cohesionar la nueva capa e incorporar a la masa las briznas recalcitrantes.

Bajo un vivo sol, cuando la faena urge, uno se maravilla de la febril presteza del tornero. Así pues, la obra marcha deprisa: lo que era una píldora, es ahora una canica del grosor de una nuez, y será después una bola del grosor de una manzana. Yo he visto algunos glotones confeccionarlas del grosor de un puño. Ciertamente, tenemos aquí sobre la mesa pan para varios días.

Hecha la provisión, ahora se trata de retirarse de la contienda y transportar los víveres a un lugar adecuado. Es aquí donde se manifiestan los rasgos de conducta más sorprendentes de Scarabaeus. Sin dilación, el escarabajo pelotero se pone en camino; abraza la esfera con sus dos largas piernas traseras, cuyas garras terminales, implantadas en la masa, hacen de eje de rotación; se apoya con las patas del medio y, haciendo palanca con los brazaletes dentados de las patas de delante, que paso a paso empujan el suelo, avanza marcha atrás con su carga, el cuerpo inclinado cabeza abajo, trasero en alto. Las patas posteriores, órgano principal de este proceso, están en continuo movimiento; van y vienen desplazando las garras para cambiar el eje de rotación, mantener la carga en equilibrio y hacerla avanzar con empujones que se alternan a derecha e izquierda. De esta suerte, la bola se encuentra por turnos en contacto con el suelo en todos los puntos de su superficie, lo que la perfecciona en su forma al igualar la capa externa por una presión uniformemente repartida.

¡Valiente! Esto marcha, la cosa rueda; se llegará, no sin dificultades, sin embargo. He aquí un primer paso difícil: el escarabajo se conduce a través de un talud y la pesada masa tiende a seguir la pendiente; pero el insecto, por motivos que él conoce, prefiere cruzar esta vía natural —proyecto audaz cuyo éxito depende de un paso en falso, de un grano de arena perturbando el equilibrio. El paso en falso se produce, la bola rueda a lo hondo del valle; el insecto, derribado por el impulso de la carga, patalea, se recupera, se yergue sobre sus patas y corre a engancharse. El mecanismo funciona de lo más bien. —Pero ponte en guardia, tú, atontado; continúa por lo hondo de la depresión, que te ahorrará penas y desventuras; el camino es bueno por aquí, todo liso; tu bola rodará sin esfuerzo. —Y bien, pues no: el insecto se propone remontar el talud que le ha resultado fatal. A lo mejor necesita ganar altura. No tengo nada que decir ante esto; la opinión del escarabajo es más perspicaz que la mía sobre la ocasión para mantenerse en un lugar elevado. —Toma al menos este sendero que, por una pendiente suave, te conducirá hasta arriba. —Nada de nada, si se encuentra en la proximidad un talud bien empinado, imposible de remontar, es el que el testarudo prefiere. Entonces empieza el trabajo de Sísifo. La bola, fardo enorme, es alzada trabajosamente, paso a paso, con mil precauciones, hasta cierta altura, siempre marcha atrás. Nos preguntamos por qué milagro de estática una masa semejante se mantiene en la pendiente. ¡Oh!, un movimiento mal coordinado vuelve baldío todo el esfuerzo: la bola resbala arrastrando con ella al escarabajo. Se reemprende la escalada, pronto acompañada de una nueva caída. Se reanuda el intento, esta vez mejor conducido en los pasajes difíciles; una maldita raíz de gramínea, causa de los desplomes previos, es prudentemente contorneada. Un poco todavía y hemos llegado; pero despacio, muy despacio. La rampa es peligrosa y una minucia puede comprometerlo todo. He aquí que la pierna resbala sobre un canto pulido. La bola vuelve a caer dando volteretas junto con el escarabajo pelotero. Y este empieza de nuevo con una testarudez a la que nada cansa. Intentará la infructuosa escalada diez, veinte veces, hasta que su obstinación haya superado los obstáculos o que, mejor informado y reconociendo la inutilidad de sus esfuerzos, adopte el camino en llano.

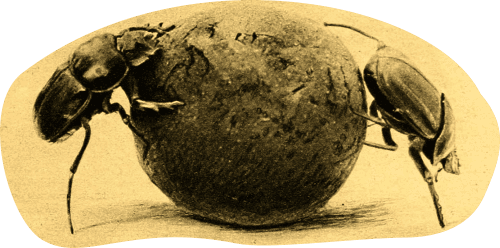

El escarabajo no trabaja siempre solo en el transporte de la preciosa bola; con frecuencia contrata a un colega; o, mejor dicho, es el colega el que se adhiere. He aquí como sucede la cosa habitualmente. —Una vez preparada su bola, uno de los estercoleros deja al grupo y abandona la cantera empujando hacia atrás su botín. Un vecino de los últimos llegados, y cuya faena está apenas esbozada, deja bruscamente su labor y corre hacia la bola rodante a prestar su fuerte brazo al afortunado propietario, el cual parece aceptar la ayuda de buen grado. En lo sucesivo los dos compañeros trabajan como socios. Dando cada uno lo mejor de sí conducen la pelota a lugar seguro. ¿Se ha producido en la cantera, efectivamente, un pacto tácito de repartirse el pastel? ¿Mientras que uno amasaba y modelaba la bola, abría el otro vetas para extraer materiales selectos e incorporarlos a las provisiones comunes? Yo no he presenciado jamás semejante colaboración; en el escenario de las operaciones he visto siempre a cada escarabajo pelotero ocupado exclusivamente de sus propios asuntos. Así pues, para el recién llegado, ningún derecho adquirido.

¿Se trata entonces de una asociación de dos sexos, de una pareja que va a fundar un hogar? Es lo que creí durante algún tiempo. Los dos escarabajos, uno por delante, el otro por detrás, empujando con un mismo celo la pesada bola, me traen al recuerdo ciertas coplas que soplaban los organillos en otros tiempos.

“¿Cómo haremos, desdichados, para subir todo nuestro ajuar?

— Empujaremos el tonel, yo por delante, y tú por detrás”.

Escalpelo mediante, he tenido que renunciar a este idilio de familia. Por lo que hace a Scarabaeus, los dos sexos no se distinguen el uno del otro por ninguna diferencia externa. Así que he sometido a la autopsia a los dos estercoleros dedicados al transporte de una misma bola, y muy a menudo he encontrado que eran del mismo sexo.

Ni comunidad familiar ni comunidad laboral. ¿Cuál es entonces la razón de ser de la aparente sociedad? Se trata, sencillamente, de un intento de robo. Bajo el falaz pretexto de echar una mano, el apresurado colega oculta su plan de hacerse con la bola a la primera ocasión. Fabricarse una pelota a partir del montón exige fatiga y paciencia; robarla cuando ya está hecha, o al menos imponerse como invitado, es bastante más cómodo. Si el propietario no está vigilante, se dará a la fuga con el tesoro; si se le vigila muy de cerca, alegando los servicios prestados, se sientan dos a la mesa. Todo es ganancia en semejante táctica; y así es que se ejerce el pillaje como una de las industrias más fructíferas. Algunos se entregan a él de forma solapada, como acabo de contar; acuden en ayuda de un colega que de ninguna manera les necesita y, bajo apariencia de un socorro caritativo, disimulan sus ambiciones groseras. Otros, más audaces quizá, más seguros de su fuerza, van derechos al objetivo y lo arrebatan con brutalidad.

En todo momento se producen escenas del género siguiente. —Un escarabajo pelotero se aleja solo, pacífico, rodando su bola, propiedad legítima adquirida por medio un trabajo concienzudo. Otro aparece volando desde no se sabe dónde, se deja caer pesadamente, repliega bajo sus élitros sus alas grisáceas y con el reverso de sus brazaletes dentados derriba al propietario, incapaz de detener el ataque desde su postura de empuje. Mientras que el expropiado se revuelve y se yergue sobre sus piernas, el otro se planta en lo alto de la bola, la posición más ventajosa para rechazar al asaltante. Los brazaletes plegados bajo el pecho y preparado para responder, aguarda acontecimientos. El atacado gira alrededor de la bola buscando un punto favorable para intentar el asalto; el ladrón pivota sobre la cúpula de la ciudadela y le planta cara constantemente. Si el primero se yergue para la escalada, el segundo le lanza un golpe con el brazo que lo derriba de espaldas.

Inexpugnable en lo alto de su fuerte, el asediado frustraría indefinidamente las intentonas de su adversario si este no cambiara de táctica para recuperar su posesión. La zapa entra en juego para hacer que se desmorone la ciudadela junto con la guarnición. La bola, tambaleándose desde abajo, bascula y rueda arrastrando con ella al escarabajo bandido, que hace todo lo que puede para mantenerse encima. Lo logra, aunque no siempre, mediante una gimnasia improvisada que le permite ganar en altitud lo que la rotación del soporte le hace perder. Si acaba con el pie en tierra por un falso movimiento, las suertes se igualan y la pelea se hace a puñetazos. Expropiador y expropiado se enganchan cuerpo a cuerpo, pecho contra pecho. Las patas se enredan y desenredan, las articulaciones se enlazan, las armaduras de cuerno chocan y rechinan con el sonido áspero de un metal limado. Después, aquel que consigue tumbar sobre la espalda a su adversario y soltarse corre a tomar posición en lo alto de la bola. El asedio se reanuda, unas veces por parte del bandido, otras por la víctima, según sea el resultado de la lucha cuerpo a cuerpo. El primero, filibustero intrépido sin duda y acostumbrado a las aventuras, frecuentemente gana la posición. Entonces, después de dos o tres derrotas, el expropiado se cansa y regresa filosóficamente al montón para confeccionarse una nueva pelota. En cuanto al otro, desvanecido cualquier temor de ataque por sorpresa, se posiciona y empuja hacia dónde mejor le parece la bola conquistada. A veces he visto acudir a un tercer ladrón que robaba al ratero. En conciencia, no me ha molestado.

En vano me pregunto quién es el Proudhon que ha puesto en las costumbres de Scarabaeus la atrevida paradoja: “La propiedad es el robo”; quién es el diplomático que ha hecho que sea honrosa entre los escarabajos peloteros la proposición salvaje: “La fuerza prima sobre el derecho”. Me faltan datos para remontar a las causas de estos expolios devenidos hábito, de este abuso de la fuerza para la conquista de un excremento; todo lo que puedo afirmar es que el latrocinio entre individuos Scarabaeus es de uso general. Estos rodadores de boñigas se rapiñan entre ellos con una naturalidad de la que no conozco otro ejemplo tan impúdicamente característico. Dejo a los futuros observadores el cuidado de dilucidar este curioso problema de la psicología de los animales, y regreso a los dos socios girando de concierto su bola.

Pero antes que nada, disipemos un error que ha corrido por los libros. Leo en la magnífica obra del Sr. Émile Blanchard, Métamorphoses, Moeurs et Instincts des insectes (“Metamorfosis, costumbres e instintos de los insectos”)1, el siguiente pasaje:

De cuando en cuando encontramos a nuestro insecto detenido ante una dificultad insalvable: la bola ha caído en un agujero. Es aquí que se muestra por parte de Ateuchus2 una comprensión de la situación verdaderamente sorprendente, y una facilidad de comunicación entre individuos de la misma especie aún más asombrosa. Habiendo reconocido la imposibilidad de superar el obstáculo con la bola, Ateuchus parece abandonarla y se aleja volando. Si estás suficientemente dotado de esa gran y noble virtud que se llama paciencia, quédate cerca de la bola abandonada; al cabo de cierto tiempo, Ateuchus regresará al lugar y no volverá solo; le seguirán dos, tres, cuatro y cinco compañeros, que se dejan caer sobre el lugar previsto y aúnan sus fuerzas para extraer el fardo. Ateuchus ha ido a buscar refuerzos, y he aquí cómo, en medio de los áridos campos, es tan común ver a varios ejemplares de Ateuchus reunidos para transportar una sola bola.

Leo por fin, en el Magasin d’entomologie (“Magacín de entomología”) de Illiger3:

Un Gymnopleurus pelotero, tras haber construido la bola de heces destinada a contener sus huevos, la hizo rodar hasta un agujero del que intentó sacarla a solas durante un buen rato. Viendo que perdía el tiempo en esfuerzos vanos, corrió a un montón de estiércol cercano a buscar a tres individuos de su especie que, uniendo sus fuerzas, consiguieron extraer la bola de la cavidad en la que había caído; después regresaron a su estiércol a continuar con su trabajo.

Gymnopleurus pelotero (Gymnopleurus mopsus)

by Иван Пристрем

Pido de verdad perdón a mi ilustre maestro, Sr. Blanchard, pero ciertamente las cosas no suceden así. De entrada, los dos relatos se asemejan tanto que sin duda tienen el mismo origen. Illiger, basándose en una observación muy poco estudiada como para merecer confianza ciega, trae a escena la aventura de su Gymnopleurus; y lo mismo se ha repetido con Scarabaeus porque, en efecto, es muy habitual ver a dos de estos insectos ocupados en común, ya sea haciendo rodar una bola, ya sea sacándola de algún pasaje dificultoso. Pero la participación de dos no prueba que el escarabajo pelotero en apuros haya acudido a sus camaradas a solicitar mano de obra. Yo he tenido en gran medida la paciencia que recomienda el Sr. Blanchard; podría decir que he vivido largos días en intimidad con el Escarabajo sagrado; me las he ingeniado de todas las maneras para ver tan claro como es posible en sus usos y costumbres y estudiarlos en vivo, y jamás he encontrado nada que, ni de lejos ni de cerca, haga pensar en compañeros convocados para el socorro. Como enseguida contaré, he sometido al estercolero a pruebas de un tipo diferente al de una cavidad en la que la bola hubiera podido caer; lo he enfrentado a dificultades más graves que la de escalar una pendiente, verdadero juego para este Sísifo testarudo que parece complacerse en la ruda gimnasia de los pasajes en cuesta —como si la pelota, al volverse más firme con este trajín, ganase en valor; he provocado con artificio situaciones en las que el insecto tenía más necesidad que nunca de ayuda, y jamás ante mis ojos se ha manifestado prueba alguna del buen hacer de los camaradas. He visto saqueados, he visto saqueadores, y nada más. Si varios escarabajos rodeaban la misma bola, es que había pelea. Mi humilde opinión es, pues, que algunos individuos Scarabaeus reunidos alrededor de una misma bola con la intención del pillaje han dado lugar a estos relatos de camaradas convocados para echar una mano. Observaciones incompletas han convertido a un atracador temerario en un compañero servicial que deja su propio trabajo para colaborar dando un empujón.

No es un asunto menor el conceder a un insecto una comprensión de la situación verdaderamente sorprendente, y una facilidad de comunicación entre individuos de la misma especie más sorprendente todavía. Insisto, pues, sobre este punto. ¿Cómo? ¿A un escarabajo en apuros se le ocurriría ir a pedir ayuda? ¿Se irá volando, explorando a la redonda el país, para buscar colegas manos a la obra sobre una boñiga y, encontrándolos, con algún tipo de gesticulación, con el movimiento de las antenas especialmente, les diría: “¿Qué me decís?; mi carga se ha precipitado en un agujero; venid y me ayudáis a sacarla; os devolveré el favor en su momento”? ¡Y los colegas lo entenderían! Tanta abnegación despierta en mí una incredulidad profunda, la cual está corroborada por todo lo que he visto durante años y años, no en cajas de coleccionista, sino sobre los lugares de trabajo mismo del escarabajo. Aparte de los cuidados de la maternidad, cuidados en los cuales se muestra casi siempre admirable, el insecto, a menos que viva en sociedad como las abejas, las hormigas y demás, no se preocupa de otra cosa más que de sí mismo.

Pero cerremos aquí está digresión, justificada por la importancia del asunto. He contado cómo a un escarabajo, propietario de una bola a la que empuja marcha atrás, se le adhiere un colega que acude a ayudarle con un propósito interesado y a robarle si se presenta la ocasión. Llamemos socios a los dos colaboradores —aunque no sea este el término apropiado—, uno de los cuales se inmiscuye y el otro, quizá, acepta los servicios del extraño por temor a un mal peor. El encuentro, por lo demás, es de lo más pacífico. El escarabajo propietario no detiene un solo instante su labor con la llegada del acólito; el recién llegado parece animado por las mejores intenciones y se pone inmediatamente a la faena. La manera de tirar es diferente para cada uno de los socios. El propietario ocupa la posición principal, el lugar de honor: empuja desde atrás la carga, las patas traseras en alto, la cabeza abajo. El acólito ocupa la vanguardia en posición inversa, la cabeza en alto, los brazos dentados sobre la bola, las largas patas traseras en el suelo. Entre los dos la bola avanza, impulsada hacia adelante por el primero, estirada hacia sí por el segundo.

Los esfuerzos de la pareja no están siempre bien coordinados, sobre todo porque el auxiliar le da la espalda al camino a recorrer, y el propietario tiene la visión limitada por la carga. De aquí los accidentes reiterados, las volteretas grotescas que soportan con buen ánimo: ambos se levantan a la carrera y recuperan su posición sin invertir el orden. En terreno llano este modo de transporte, por la falta de precisión de los movimientos combinados, no responde a las fuerzas empleadas; el escarabajo de la retaguardia, él solo, avanzaría igual de deprisa y mejor. Así que el acólito, después de haber dado muestras de su buena voluntad, para no perturbar la marcha toma la decisión de mantenerse al margen, desde luego sin abandonar la preciosa bola que considera ya como suya. Bola tocada es bola adquirida. No cometerá ninguna imprudencia: el otro lo dejaría plantado allí mismo.

Entonces recoge sus piernas bajo el vientre, se aplasta, se amolda a la bola, por decirlo así, y hace cuerpo con ella. En lo sucesivo, el todo, la bola y el escarabajo agarrado a su superficie, rueda como un bloque con el impulso del legítimo propietario. Que la carga le pase por encima, encontrarse arriba, abajo o sobre un costado del fardo rodante, le importa poco; el auxiliar se sujeta bien y permanece impasible. ¡Peculiar ayudante este, que se hace atropellar para conseguir su parte de los víveres! Pero que una rampa empinada se presente, y vuelve a tener un papel importante. Entonces, aguantando con sus brazos dentados la pesada mole, se pone como jefe de fila sobre la dura pendiente, mientras que su colega toma apoyo para izar la carga un poco más arriba. Así, entre dos, con una combinación de esfuerzos bien administrados, el de arriba sosteniendo, el de abajo empujando, los he visto remontar taludes en los que la testarudez de uno solo se habría agotado sin resultado. Pero no todos ponen el mismo celo en estos momentos difíciles: los hay que, en las cuestas en las que su participación sería de lo más necesaria, parecen no darse cuenta en absoluto de las dificultades. Mientras que el desdichado Sísifo se agota en intentos de franquear el mal pasaje, el otro deja hacer tranquilamente, incrustado en la bola, rodando con ella durante el desplome, con ella nuevamente izado.

Para valorar su capacidad de invención en una situación grave, he sometido bastantes veces a dos socios al desafío siguiente. Imaginémoslos sobre un terreno llano, el acólito inmóvil sobre la bola, el otro empujando. Con un alfiler largo y fuerte, sin perturbar al tripulante, clavo la bola al suelo, la cual se detiene de golpe. El escarabajo, ajeno a mis perfidias, cree sin duda que algún obstáculo natural bloquea el camino, la huella de una rodada, una raíz de grama o un guijarro. Redobla los esfuerzos, da lo mejor que tiene; nada se menea. —¿Qué está pasando? Vamos a ver. —Dos o tres veces el insecto hace la ronda alrededor de la pelota. Al no descubrir nada que pueda provocar la inmovilidad, regresa a la retaguardia y empuja de nuevo. La bola permanece inamovible. —Veamos allá arriba. —El insecto sube. No encuentra más que a su colega inmóvil, pues he tenido la precaución de hundir bastante el alfiler para que la cabeza desaparezca en la masa de la bola; explora toda la cúpula y desciende de nuevo. Se ensayan nuevos empujones, hacia delante, en los laterales; mismo fracaso. Sin duda, nunca antes un escarabajo pelotero se ha encontrado en presencia de un problema de inercia semejante.

He aquí la ocasión, la verdadera oportunidad de pedir ayuda, cosa tanto más fácil cuanto que el colega está ahí, muy cerca, acurrucado sobre el domo. ¿Va el escarabajo a darle una sacudida y decirle algo tal que así: “¡Qué haces ahí, vago! ¡Baja a ver, se ha fastidiado el invento!”? Nada lo indica, pues durante un buen rato veo al coleóptero obstinarse en menear lo inamovible, en explorar por aquí y por allá la pieza inmovilizada, por encima, por los lados, mientras que el acólito persiste en su reposo. A la larga, no obstante, este último toma consciencia de que sucede algo inusual; es puesto sobre aviso por las idas y venidas inquietas del colega y por la inmovilidad de la bola. Desciende, pues, y examina a su vez el asunto. La tracción de dos no resulta mejor que la tracción de uno solo. Esto se complica. El pequeño abanico de sus antenas se expande, se cierra, se abre, otra vez se expande, se agita, y hace manifiesta la preocupación de los dos. Después, un golpe de ingenio pone fin a estas perplejidades. “¿Quién sabe lo que hay ahí debajo?” —Entonces la pelota es explorada por la base, y tras escarbar someramente, el alfiler es enseguida puesto al descubierto. Se reconoce en el acto que ahí está el nudo de la cuestión.

Si yo hubiera tenido derecho a la palabra ante aquel consejo, habría dicho: hay que hacer una excavación y extraer la estaca que mantiene fija la bola. —Este procedimiento, el más elemental de todos y de fácil puesta en práctica por excavadores tan expertos, no fue nunca adoptado, ni siquiera ensayado. El escarabajo pelotero se las arregla mejor que el hombre. Los dos colegas, uno por aquí, el otro por allá, se insinúan por debajo de la bola, la cual se desliza y asciende a lo largo del alfiler a medida que profundizan las dos cuñas vivientes. La ternura del material, que cede dejando un canal abierto por la cabeza de la inamovible estaca, permite la hábil maniobra. Enseguida la bola es suspendida a una altura igual al espesor de los cuerpos de los insectos. Lo que queda es más difícil. Los escarabajos, al principio acostados en plano, se yerguen poco a poco sobre las piernas, empujando siempre con la espalda. Se va haciendo más arduo a medida que las patas pierden potencia al levantarse más; pero al final se consigue. Llega después un momento en el que, habiendo alcanzado la altura límite, ya no se puede empujar con la espalda. Queda un último recurso, pero bastante menos propicio para el simple empleo de la fuerza. En una o en la otra de sus posiciones de acarreo, es decir, cabeza abajo o cabeza arriba, el insecto empuja, ya con las patas traseras, ya con las delanteras. Finalmente, siempre que el alfiler no sea demasiado largo, la bola cae a tierra. Mal que bien, el destrozo que la estaca ha hecho en la pelota es reparado, y al punto se reanuda el transporte.

Pero si el alfiler tiene una longitud considerable, la bola, sujeta aún con firmeza, acaba suspendida a una altura que el insecto, estirándose, no puede alcanzar. En estos casos, después de inútiles vaivenes alrededor del inaccesible palo de cucaña, los estercoleros, si no se tiene la bondad de alma de acabar la faena por uno mismo y de restituirles el tesoro, abandonan la plaza. O también, si no se acude en su ayuda de la siguiente manera: levantándoles el suelo por medio de una piedra llana, pedestal en lo alto del cual al insecto le es posible continuar. ¡Oh fortuna!, al pasar, el escarabajo ha sentido como la pelota le rozaba la espalda. Al sentir este contacto el coraje regresa y se reanuda el esfuerzo. He aquí al insecto que, sobre la caritativa plataforma, estira las articulaciones; hace, como aquel que dice, la espalda ancha, e impulsa hacia arriba la bola. Cuando la espalda no es suficiente maniobra con las patas, ya sea del derecho o del revés. Nueva detención y nuevas manifestaciones de inquietud cuando es alcanzado el límite del estirón. Sin perturbar al animal, pongamos entonces una segunda piedra sobre la primera. Con la ayuda de esta nueva grada, punto de apoyo para sus palancas, el insecto prosigue el trabajo. Añadiendo de esta manera escalón sobre escalón a medida que les va haciendo falta, he visto a Scarabaeus, alzado sobre una pila inestable de una altura del ancho de cuatro dedos, perseverar en su empeño hasta la completa liberación de la bola.

¿Tenía alguna vaga noción de los servicios que se le habían prestado con la elevación de la base de apoyo? Aunque el insecto haya aprovechado muy hábilmente mi plataforma de pequeñas piedras, me permito ponerlo en duda. En efecto, si la idea tan elemental de hacer uso de una base más alta para alcanzar un objeto demasiado elevado no sobrepasara el alcance de sus facultades, ¿cómo es posible que, siendo dos, a ninguno se le ocurra prestar su espalda al otro para levantarlo y hacer así el trabajo posible? Si uno ayudara al otro se doblaría la altura alcanzable. ¡Ay, que lejos están de una ocurrencia por el estilo! Cada uno de ellos empuja la bola lo mejor que puede, es verdad; pero empuja como si estuviera solo, y aparentemente sin sospechar el feliz resultado que se obtendría con una maniobra conjunta. Ante la pelota clavada a tierra por un alfiler hacen lo mismo que harían en circunstancias análogas en que la carga se detuviese ante cualquier obstáculo, retenida por la revuelta de una grama, o bien fijada al lugar por algún pedazo de tallo incrustado en la masa blanda y rodante. Mi artificio, en el fondo, ha recreado un escenario de detención no muy diferente a los que necesariamente deben producirse de manera natural cuando la bola gira a través de los mil accidentes del terreno; y el insecto se comporta, ante los desafíos de mis experimentos, como se comportaría en cualquier otra circunstancia en la que yo no hubiera intervenido. Hace cuña y palanca con la espalda, empuja con las patas, no hay innovación en su manera de actuar ni siquiera cuando podría disponer de la colaboración de un colega.

Si tiene que enfrentar a solas las dificultades que presenta la bola clavada al suelo, si no tiene acólito, sus maniobras y movimientos son absolutamente los mismos, y sus esfuerzos tienen éxito mientras que se le proporcione el apoyo indispensable de la plataforma edificada poco a poco. Si se le niega tal recurso, el escarabajo, carente del estímulo del contacto con su querida pelota demasiado elevada, se desanima y tarde o temprano, sin duda con gran pesar, se va volando y desaparece. ¿A dónde va? Lo ignoro. Lo que sí sé bien es que no regresa con una escuadra de compañeros reclamados en su auxilio. ¿Cómo lo haría, si ni siquiera sabe utilizar la presencia de un colega cuando la bola es a repartir entre los dos?

Pero quizá mi experimento, cuya conclusión es la suspensión de la bola a una altura inaccesible cuando se agotan los recursos de que dispone el insecto, se aleja un poco demasiado de las condiciones habituales. Probemos ahora un foso lo suficientemente profundo y escarpado para que el escarabajo, depositada la pelota en lo hondo del agujero, sea incapaz de remontar la pared haciendo rodar su carga. Encontramos aquí precisamente las condiciones descritas por los Sres. Blanchard e Illiger. Ahora bien ¿qué sucede en estos casos? Después de que esfuerzos tenaces sin ningún resultado lo han convencido de su impotencia, el escarabajo pelotero alza el vuelo y desaparece. Un rato largo, un rato muy largo, por la fe que me merecen mis maestros, he esperado el regreso del insecto con el refuerzo de algunos amigos; he esperado siempre en vano. Muchas veces, también, me ha sucedido encontrar la bola en el mismo lugar del experimento varios días después, en lo alto del alfiler o en el fondo del agujero; prueba de que, en mi ausencia, nada nuevo ha sucedido. Pelota abandonada por causa de fuerza mayor es pelota abandonada sin vuelta atrás, sin intentos de rescate con la ayuda de otros. Un diestro empleo de la cuña y de la palanca para restablecer la marcha de la bola inmovilizada, tal es, en resumen, la mayor proeza intelectual que me ha dejado en testimonio el Escarabajo sagrado. De buena gana, para mayor gloria de los escarabajos peloteros, registro para la historia este logro mecánico como compensación a lo que la experiencia niega, a saber, el préstamo de ayuda entre compañeros.

Orientados al azar a través de planicies de arena cubiertas de tomillo, rodadas y taludes, los dos colegas escarabajos ruedan la pelota algún tiempo y le confieren así a la pasta cierta firmeza que quizá sea de su agrado. Recorrido el camino, se elige un lugar favorable. El escarabajo propietario, el que se ha mantenido siempre en la plaza de honor detrás de la bola, el que, en definitiva, ha corrido a solas con casi todo el desgaste del transporte, se pone a la faena para excavar el salón comedor. Siempre a su lado está la bola, encima de la cual el acólito permanece agarrado haciéndose el muerto. La caperuza y las tibias dentadas atacan la arena; los escombros son expulsados a brazadas hacia atrás y la excavación avanza rápidamente. Pronto, el insecto desaparece por completo dentro de la cueva esbozada. Cada vez que regresa a cielo abierto con su brazada de escombros, el excavador no se olvida de echar una ojeada a su pelota para informarse de si todo va bien. De vez en cuando la acerca a la entrada de la madriguera; la palpa, y a través de este contacto parece que intensifica su entusiasmo. El otro, mosquita muerta, por su inmovilidad sobre la bola sigue inspirando confianza. Sin embargo, la sala subterránea se agranda y profundiza; las apariciones del excavador cada vez son más raras, entretenido como está por la amplitud de los trabajos. Es un buen momento. El dormido se despierta, el astuto acólito, con la ligereza de un ladrón que no quiere ser pillado en el acto, parte empujando la bola marcha atrás. Este abuso de la confianza me indigna, pero dejo hacer por el interés del relato: siempre estaré a tiempo de intervenir para salvaguarda de la moral si el desenlace amenaza con un mal giro.

El ladrón está ya a algunos metros de distancia. El robado sale de la madriguera, mira y no encuentra ya nada. Habituado a estas situaciones, sin duda sabe lo que esto significa. Con el olfato y con la mirada, el rastro es pronto localizado. A la carrera, el escarabajo alcanza al ratero; pero este, pícaro compinche, desde que siente que se le pisan los talones, cambia la postura de su anclaje, se posa sobre las piernas traseras y enlaza la bola con sus brazos dentados, igual que cuando está en la posición de ayuda. —“¡Ah, mal comediante! Me conozco tus argucias: quieres alegar como excusa que la pelota ha rodado por la pendiente y que te esfuerzas en sujetarla y devolverla a la morada. Pero yo, testigo imparcial del asunto, yo sostengo que la bola, bien equilibrada en la entrada de la madriguera, no ha rodado por ella misma: además, el terreno es llano; yo afirmo haberte visto poner la bola en movimiento y alejarte con intenciones obvias. O es un intento de robo, o es que yo ya no sé nada”. —Sin que mi testimonio sea tomado en consideración, el propietario acepta bonachonamente las excusas del otro; y los dos, como si nada hubiese pasado, devuelven la bola a la madriguera.

Pero si el ladrón tiene tiempo de alejarse bastante, o si consigue ocultar el rastro con alguna contramarcha hábil, el mal es irreparable. Haber amontonado víveres bajo los ardores del sol, haberlos conducido bien lejos con penurias, haberse excavado en la arena una sala confortable para el banquete y, en el momento en que todo está listo, cuando el apetito agudizado por el ejercicio añade nuevos encantos a la perspectiva de la comilona próxima, encontrarse de golpe desposeído por un colaborador taimado es, conviene reconocerlo, un revés de la fortuna que haría desmoronarse más de un coraje. El escarabajo pelotero no se deja abatir por esta mala jugada de la fortuna; se frota la cara, expande las antenas, olfatea el aire y alza el vuelo hacia el montón próximo para empezar de nuevo. Admiro y envidio esta entereza de carácter.

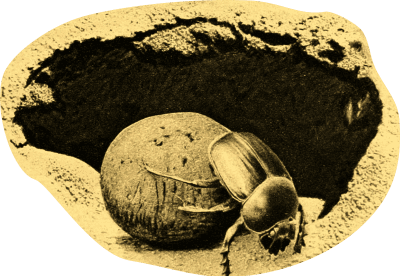

Supongamos a Scarabaeus lo bastante afortunado para haber encontrado un socio leal; o, mejor todavía, supongamos que no se haya encontrado en el camino un colega que se invite a sí mismo. La madriguera está lista. Es una cavidad excavada en terreno suelto, habitualmente en la arena, poco profunda, del volumen de un puño, y que comunica al exterior por un cuello corto, suficiente para el paso de la bola. Tan pronto almacenados los víveres, el escarabajo se encierra en su casa taponando la entrada del hogar con los escombros reservados a un lado. Una vez la puerta cerrada, nada en el exterior evidencia la existencia de la sala del banquete. Y ahora ¡viva la alegría; todo está como debe ser en el mejor de los mundos! La mesa está suntuosamente servida; el techo filtra los ardores del sol y no permite que penetre más que un calor dulce y húmedo; el recogimiento, la oscuridad, el concierto de los grillos en el exterior, todo facilita las funciones del estómago. En mi fantasía me he sorprendido en la puerta escuchando, creyendo oír, como estrofas de sobremesa, el famoso fragmento de la ópera La Galatea:

“¡Oh, qué dulce el no hacer nada, cuando todo a nuestro alrededor se agita!”.4

¿Quién se atrevería a perturbar la beatitud de un banquete semejante? Pero el deseo de conocer es capaz de todo, y ese atrevimiento, yo lo he tenido. Dejo aquí registro del resultado de mi allanamiento de morada. —La bola, ella sola, llena prácticamente la sala; el suntuoso manjar alcanza desde el suelo hasta el techo. Una estrecha galería la separa de las paredes. Allí se colocan los comensales, dos o más, muy a menudo solamente uno, con el vientre pegado a la mesa, la espalda contra la pared. Una vez elegido el sitio ya no se menean, toda la energía vital está puesta al servicio de la facultad digestiva. Nada de pequeños paseos, que harían perder bocado, nada de picotear caprichosamente, lo cual desperdiciaría los víveres. Todo debe pasar, por orden y religiosamente. Al contemplarlos tan concentrados sobre la basura, se diría que son conscientes de su papel como limpiadores del terreno y que se entregan con conocimiento de causa a esa química maravillosa que de la inmundicia hace la flor, alegría de las miradas, y el élitro de las diferentes especies de Scarabaeus, adorno de los pastos primaverales. Para esta labor trascendente, que debe fabricar materia viva a partir de los residuos no aprovechados por el caballo y la oveja, a pesar de la perfección de sus vías digestivas, el escarabajo pelotero debe estar pertrechado de una peculiar manera. Y, en efecto, la anatomía hace que nos admiremos de la prodigiosa longitud de su intestino que, plegado y replegado sobre sí mismo, elabora lentamente los materiales en sus revueltas multiplicadas y los exprime hasta el último átomo utilizable. De donde el estómago del herbívoro no ha podido sacar nada, este potente alambique extrae riquezas que, con un simple retoque, se convierten en la coraza de ébano del Escarabajo sagrado, coraza de oro y rubís en otros escarabajos peloteros.

Ahora bien, esta admirable metamorfosis de la basura debe realizarse sin dilación: es una exigencia de higiene general. De manera que Scarabaeus está dotado de una capacidad digestiva quizá sin ejemplo en ninguna otra parte. Una vez en su alojamiento y con víveres, no deja de comer y de digerir, día y noche, hasta que las provisiones se han agotado. La prueba es palpable. Abramos la celda en la que el escarabajo se ha retirado de este mundo. A cualquier hora del día encontraremos al insecto sentado ante la mesa y, detrás de él, colgando todavía del animal, un cordón continuo torpemente enrollado a la manera de un montón de cables. Sin explicaciones refinadas que proporcionar, se adivina fácilmente lo que dicho cordón representa. La voluminosa bola pasa, bocado tras bocado, a las vías digestivas del insecto, cede sus principios nutritivos y reaparece por el lado opuesto hilado en forma de cordón. Y bien, este cordón sin ruptura, a menudo de una sola pieza, siempre colgando del orificio del hilandero, demuestra sobradamente, sin más observaciones necesarias, la continuidad del acto digestivo. Cuando las provisiones llegan a su fin, el cable desenrollado es de una longitud sorprendente: esto se mide por palmos. Dónde encontrar algo semejante a este estómago que con pitanza tan triste, a fin de que nada se pierda en el balance de la vida, se deleita durante una semana, durante quince días enteros sin parar.

Una vez pasada por el filtro toda la bola, el eremita reaparece a la luz, busca fortuna, la encuentra, se modela una bola nueva y empieza otra vez. Esta vida de alborozo dura de uno a dos meses, de mayo a junio; después, cuando vienen los calores fuertes, delicia de las cigarras, los escarabajos del género Scarabaeus montan sus cuarteles de verano y se entierran a la fresca bajo el suelo. Reaparecen con las primeras lluvias de otoño, menos numerosos, menos activos que en la primavera, pero ocupados por lo que parece con la faena fundamental, el porvenir de su raza.

Notas

↑ * Suborden o Superfamilia— En los órdenes Blattodea, Hymenoptera y Lepidoptera, para agrupar las familias hemos preferido usar las superfamilias en lugar de los subórdenes.

↑ 1. Paris, G. Baillière, 1868.

↑ 2. Ateuchus venía a ser en aquella época sinónimo de Scarabaeus. Según la nomenclatura actual, el género Ateuchus refiere a unas 100 especies de escarabajos del nuevo mundo (Scarabaeidae) que habitan principalmente en las zonas tropicales. Están incluidos en la misma subfamilia Scarabaeinae que los escarabajos del “viejo mundo”.

↑ 3. Johann Karl Wilhelm Illiger (1775-1813), fue un entomólogo alemán, profesor y director del Museo Zoológico de Berlín desde su creación en 1810 hasta su muerte, así como editor del mencionado Magazin für Insektenkunde. Brunswick, 1802-1807.

↑ 4. “Ah ! qu'il est doux de ne rien faire, quand tout s'agite autour de nous”, en Galathée, ópera cómica estrenada en 1852, compuesta por Victor Massé y con libreto de Jules Barbier y Michel Carré.

Fuentes

- Traducción propia a partir de:

- Fabre, Jean-Henri (1879). “Le Scarabée sacré”, en Souvenirs entomologiques, première série. Édition définitive illustrée. Delagrave, 1923. París. (Biodiversity Library Heritage)

Comentarios

No hay ningún comentario

Deja un comentario